誰もが知る画家、セザンヌの絵から

セザンヌの絵画テクニックを見てみましょう。

巨匠の考え方が分かれば自分の作品にも

活かせるポイントがたくさんあると思います。

もくじ

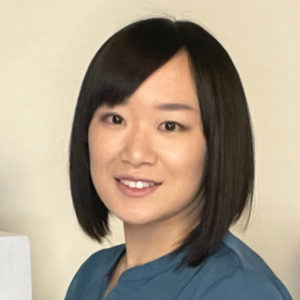

ポール・セザンヌとは

セザンヌの作品のことを詳しく知らなくとも

名前だけは聞いたことがある

という人は多いのではないのでしょうか?

セザンヌの絵は独特の

タッチや色の置き方で

色の構成に目が行きがちですが

それだけでなく

画面のどこに

何をどのように配置するか

画面構図の素晴らしさもあります。

セザンヌとはどんな人?

「人には誰でも一生に一度はやってみたいことがあります。私の場合は、絵を描くことでした。それが生涯の仕事になれば、と思い続けていました。 父オーギュストは私を法律家にしようと考えていたようで、エクスの大学の法科へ入学させられました。描くということは心の表現ですから、それが父の願いに背くことであれ、私が絵かきの道に進むのを止めることは、誰にもできませんでした。 それほど絵は魅力的な世界です。」

出典 セザンヌから学ぶ絵画テクニックより

ポール・セザンヌは

1839年1月19日に南フランスのエクス・アン・プロヴァンスで生まれました。

父ルイ・オーギュスト・セザンヌは

帽子職人でした。

母アンヌ・エリザベト・オノリーヌ・オーベールは

椅子職人の家系に生まれ、

ルイ・オーギュストの帽子屋で店員として働いていました。

父は

ジョゼフ・カバソルと共同で

セザンヌ・エ・カバソル銀行を設立し、

帽子屋から転身します。

父親の経営するこの銀行は大成功を収めました。

セザンヌがブルボン中学校に入学したのは

1852年、13歳の頃です。

この学校で出会ったのが、

後に小説家として大成するエミール・ゾラや

後年、天文学者となる

ジャン・バティスタン・バイユでした。

地元のエクスに設立された美術館に

付属していた無償のデッサン学校に、

セザンヌが入学したのは1857年です。

18歳から23歳まで

セザンヌは定期的に通っていました。

デッサン学校では、

人体の素描や石膏模型の写生をはじめとする

当時の伝統的な美術教育の

プログラムを採用しており、

セザンヌはアカデミックな制作方法を学び

時には学校内で開催されたコンクールで

賞を獲得することもありました。

しかし

父親の強い意向もあり、19歳の時にエクス大学法学部に進学します。

自らの夢と父の希望の間で揺れるセザンヌでしたが

画家になるための助言を続けたのが、親友のゾラでした。

ゾラはその時

家庭の事情により、パリで生活を送っていました。

数多くの手紙を通して交流を温め、

セザンヌがパリで美術を学ぶにあたって、

どのような場所に行けば良いのか

どの程度の生活費があれば

画学生として暮らしていけるのか

といった具体的な話を織り交ぜながら助言を与えて

ゾラはセザンヌにパリへの上京を強く促しました。

セザンヌは22歳の

1861年4月にパリに初めて足を踏み入れて以降

芸術の都パリと故郷プロヴァンスの間を20回以上行き来します。

しかし

22歳の時に

セザンヌは官立美術学校である

エコール・デ・ボザールの入試に失敗します。

26歳の時にはサロンに落選し、

その後、何度もサロンに落選し続けます。

43歳の時に審査員のギユメの計らいで

初めてサロンに入選しますが

サロン入選はこの一度きりでした。

セザンヌは今では有名な画家ですが

画家として全ての願いが叶うような

画家生活を初めから送っていたわけではないようでした。

国家の主催する展覧会であるサロンは

官立美術学校エコール・デ・ボザールでの

美術教育に基づいた美学を

評価の軸として審査が行われ、

当時の画家が

公的な評価と成功を

勝ち取るために必要なものでした。

妻のオルタンスとは30歳の時に出会いますが

厳格な父には同棲を隠し、

正式に結婚したのは47歳の時でした。

セザンヌの初めての個展は、

1895年の11月から12月にかけて開催されましたが、

この時既に56歳を越えていました。

この個展では展覧会を見るために駆けつけた

ピサロやルノワール、ドガ、

モネ、カサットといった印象派の友人たちや

新たなコレクターたちが作品を買い上げました。

画廊での展示の際に並べられた作品は

次々と売れて無くなっていきました。

この個展の結果、

個展を開催したヴォラールは

セザンヌ作品の数多くの顧客を抱えることとなり、

ヴォラール画廊はセザンヌ絵画の専売状態となりました。

セザンヌの名声は、

初めての個展の開催を通じて急速な高まりを見せ

3年後の1898年のヴォラール画廊での

二度目の個展以降、

ほぼ毎年のようにパリでの個展や

グループ展でセザンヌの

作品が展示される状況が続きました。

そしてセザンヌは1906年67歳でこの世を去ります。

セザンヌの立体表現

立体物を描く時、通常のデッサンでは

絵を描く人は明暗によって立体を表現していきます。

物につく影、物が落とす影、

これらを描写する事でリアルに絵を描く方法です。

しかし、この陰影技法は

室内での写生に向いた技法で

屋外での光のもとでの描写には

対応しきれないこともあります。

屋外での光線の変化や

環境の変化によっては

対象物につく陰影が

絵を描いている間に変わってしまうからです。

しかし、セザンヌは

立体の周辺を彫り込む事で

浮き出る立体感に注目していました。

これは彫刻的な考えですね。

「自然の中で何が立体であるかという問題は対比でしか解決できない」

という物象の相対性を絵画に取り入れたのです。

立体は平面や奥行きと、

面の角度は水平や他の面の角度と、

位置は他のものの位置と、

色の位置は他の色との関係で生ずる

といった相対が理論の中心にありました。

セザンヌの描く対象物は、

色・形ばかりでなく、

明暗・陰影も

物そのままのものでは無く

平常の自然印象とだいぶ違っています。

セザンヌは画面を構築する上で

一つのタッチ、一つの色、一つの形が、

複数の役割を果たさなければ、

作品は完成できない。

という考えを現して見せました。

立体を表現する上で、

光と影による描写では

単に説明的であるという考えからです。

このセザンヌの方法論は、

画面上に複雑な相互関係を生み、

複数に関与するタッチ・色・形は

変化を生み出しました。

セザンヌは何故この様な考えに至ったのか?

ものの存在の実証を究明しようとしたセザンヌにとって、

出発点

となったのは、

「ものの存在は、同量の空気を排除して成り立つ。」

という認識です。

その空気も、

「もの」であるという考えが既成の絵画とは違います。

「もの」と「もの」の関係の必然性は、

光と影の描写の一元性では表現できないことに気づいたのです。

セザンヌは

対象物を総合的に画面に取り込む際

立体的な組み立てを重要視しました。

セザンヌの制作意識が彫刻的である

といわれるのはそのためで、

色や形や陰影も

その空間を具現する目的に使われました。

セザンヌの制作方法

セザンヌの初期計画は

大きく単純な立体による組み立て

それに重要な要素を刻み込む

といった方法で

対象を把握する

という流れです。

ここで大切なのは

具体的に対象を取り込む方法です。

②連接するものや集合体は、一塊の一つの立体として理解すること

③さらにその立体の連続性と対比性を考慮すること

そして、セザンヌは量感の把握ばかりでなく

立体群の間にある

空間の連続性も注目していました。

絵画の中の彫刻性は、これらのことと一致します。

この彫刻性の方法論を最初に絵画に取り入れたのがセザンヌでした。

セザンヌのデフォルメについて

「絵は基本的に省略の技法である」

とセザンヌは考えていました。

例えば風景画を描く時

描く対象物である自然は、

多様で変化に富み、

その見え方でさえ

光や視点の移動などで異なった現象を生み出します。

人間の視覚の限界に遮られて

それ以上に深く踏み込むことのできない世界を

いかに描き出すか

という命題を絵画の歴史は常に背負ってきました。

しかしセザンヌは、

絵画が単に対象物の転写ではなく

画家自身の思想も

自然に対峙する姿勢も含めて

必要であると考えました。

この考え方は現代の絵画制作においても

とても大切にされる部分ですね。

絵画作品が成り立つためには

対象を要約し

単純化することによって

その特質を抽出し

それを再構成して

その限界を超えるという方法論を考え出しました。

この要約の方法とは

末梢を省く“省略の方法”で、

絵画が対象である“モデルに従属するのではなく、独自の存在としての位置を得る”

という新しい考え方に至ったのでした。

これにより絵画は対象物の代理の意識ではなくなりました。

生の花が枯れてしまうから

枯れない絵の花を描いて飾るのではなく

「絵画として表現された花」という

リアルな花とは違う別のベクトルの価値を持つ花として

「絵画の花」に意味が生まれる様になった

という感じです。

セザンヌのデフォルメ方法

形の変形

歪曲は

画家の意志が強く反映されるもので

画家によって方法は自由です。

しかし、セザンヌのデフォルメは

その必然性に重点が置かれています。

その必然性とは

②①が画面各部との関連で生じるもの。

③対象物の特徴を強調または減少させるために生じるもの。

④複数の並列の平凡さを避けるために生じるもの。

⑤構成上の意志に従って生じるもの。

など必要に応じて変形を行ったものであり

変形のための変形ではありません。

そしてこの方法は

目的意識に沿った技法の一つとして定着しました。

デフォルメは思考整理の途中に遭遇する

形や色の問題解決のために生み出された技法です。

やがてこのデフォルメは

セザンヌの個性を代表する技法の一つとなりました。

セザンヌの発見したもの

私は私の感覚の前に広がる強い力に達することができません。自然を生き生きとさせるその不思議な色彩の豊かさを私はもっていません。

出典 ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山》より

セザンヌにとっても

自然はそのままで充分に美しいものでした。

ものの存在の美しさも

神秘的に理解していました。

ではなぜ

“対象を翻訳化し、簡略化し、分解し、再構成する”

というデフォルメの手段をとらなければ

ならなかったのでしょうか。

デフォルメせずに

「美しい対象を美しく描く」

ということだけでも

その解釈や印象は

画家自身によるものですから

自分の意識も作品の中に込められます。

それでよいではないか、

という考えもありますが

セザンヌはそれに満足しなかったからこそ

理想の絵画、高い自己実現を

目指していたのだと思います。

対象→分解→再構成のうち

分解とは、

部分との個人面接のようなものになります。

切り離された存在が

個々の特性に従って主張する声を

聞き分けることができます。

料理にたとえた例が分かりやすかったのでご紹介します。

料理では

素材の解体がそれに当たります。

セザンヌ以前の絵画は

モチーフの美しさに作品の成否をほとんど委ねていました。

肉でも魚でも素材そのものを

原形で煮炊きの対象としていたことと同じです。

分解・解体することは、

背身であれ、腹身であれ

味覚に分化があるように

それぞれの部位の「個の意識」の確認ができます。

分解された素材は、

セザンヌという個性によって味つけされ、

想定した方法によって作られていきます。

そしてこの段階で

不必要な部分はすでに取り除かれています。

つまり省略です。

省略は無用を省くことではなく

“必要で有用な部分を一層引き立てるために除く作業”

でもあるのです。

デフォルメによる遠近表現の描き方

人物の側面と正面との製図的関係は

絵画制作には通用しません。

椅子に座った人物を描こうとしたら

奥行きを表現する必要上、

膝や爪先等が顔や体より

前方へ出ているように

描かなければなりません。

それは誇張表現であり、

遠近法に沿ったデフォルメということになります。

膝や爪先は大きく描かれると同時に

その位置は下方に描かれます。

デフォルメに必要な立体表現の基本

“変形した輪郭が画面的に構成の一部になった”

ということだけでは

デフォルメの目的の一部を満たしたにすぎません。

デフォルメは

その基礎になる形や立体が

再現されていなければなりません。

基本的な立体の意識なしでは

新しい変形したフォルムは生み出せないのです。

立体の輪郭線を単純化して平面的に描くのではなく

立体感が感じられるように陰影などを

変形補筆することが必要です。

画面上必要な線とは

対象物に実際に存在しない線のことです。

しかし画面の要請によって

必要な線が加えられることがあります。

ここにこんな線があったらよりモチーフが引き立つな

とか

ここに線を加えた方が作品はかっこよくなるなという

現実には無い物を加えるといったことです。

理由は様々ですが以下のような画面を完成させる目的で登場する線です。

②他の線を補助するために加える。

③動感やリズムによって生ずるもの。

④対比として描くもの。

⑤柔軟な表現に利用するもの。

⑥画面分割上必要なもの。

⑦強調するために加えられるもの。

⑧ 陰影や明暗の代行として描かれるもの。

⑨面の変化を表現するもの。

⑩対象の簡略化によって生じるもの。

⑪線の連続性を補うために生じるもの。

⑫色の位置と物象の位置の、画面上のずれから生ずるもの。

セザンヌの平筆の使い方

セザンヌの絵には、

斜めのタッチが多用されています。

また、平筆を丸筆と同じように

使用したことも明らかにされています。

平筆の斜めタッチは丸筆と違って

左斜右斜に大きな変化を生みます。

もともと斜めのタッチには

運動の方向や意志の方向があり

その指し示す方向に動きや力を表現しやすいとされています。

それはまた、他の力を含む反作用を生むものなので、

画面に動感をみなぎらせ、

生命感も暗示させることができます。

平筆は、穏やかな表現や階調の表現に適している丸筆と違って

一筆一筆が微細な変化を生まず

一見硬質に見えます。

セザンヌも平筆を使用することで

叙情を排除し、

剛直に描くのに適していたことが

セザンヌの全作品共通のイメージに関与していました。

油彩に比べて水彩画が穏やかなのは、

丸筆が主流であったためです。

セザンヌの中で

いつも造形という考えが

作品の前に立ちはだかっていました。

描くという姿勢から始まって、

存在や画面での物の有り様などということが

常に命題となっていました。

斜めの平筆のタッチは、

画面から叙情を排除するために採用されました。

対象が人物であれ、

果物であれ、

布であれ、

それが柔らかで、熱れており、絹の肌触りである

などといったことが、

セザンヌ自身も画面そのものも

満足させないことに気がついていました。

しかしセザンヌの眼前にはその物が厳然とあり、

自分の世界に取り込むために

何か方法を編み出さねばならない観念に

迫られていたのです。

物の質感は、

対象を描き切るためには

どうしても一度は獲得しなければならない関門でした。

しかし、タッチと質感を同時に充足することができず

造形を優先することで

質感を乗り超える必要が生じたのです。

鉛のような重量感を持つリンゴや

石のような布、大理石のような女たちは、

平筆の斜めタッチによって初めて展開されました。

背景に描かれる不思議な色について

セザンヌの画面には度々

不可思議な形態や色彩が登場しています。

それは除去すると厳格な構築性に

緩みが生じてしまうことから、

極めて有効な色彩や形であるに違いないとされています。

セザンヌの描く不思議な色彩は、

常に画面を主導する

重要な対比色の混合色であること

過度に集中する緊張感を分散させる役割を担っていること

画面における実体と空間との面積比を調整する意味があります。

それが何を描き、何に見えるかは問題ではないのです。

印象派の画家モネは絵画とは

それ自身形のない流動的な方法だと理解していました。

それに合わせて現実も

本質的に生成し流動する瞬間的なものだと捉えました。

対してセザンヌはタッチを色と形を共に置くことだと理解し

現実も持続と変化とが一体になったものだと解釈しました。

セザンヌの絵画に現れる斑点の色は

目に見える自然を

人目を欺くように真似てつくり出そうとしたり、

それを気分ということで

再び呼び出したりしようとはしていません。

これらの色は人為的に置かれたつながりで

画像構造が明瞭であることを目指しています。

斑点をどれくらいの大きさにするかも

豊かな結果をもたらすための決断なのです。

通常の距離をとって見る鑑賞者には、

斑点のひとつひとつが把握できます。

人のまなざしは、

静止する場所としてのタッチに向かうこともできるし、

タッチを視覚において継起してくるものの

出発点としていつでも探し出すことができます。

それによってセザンヌは、モネとは異なる戦略をとっています。

モネのタッチは視線を導くものではありませんでした。

モネの細かな点描による顕微鏡的な光学は、

小さな粒子同士の干渉を引き起こし、

色彩の流れるような連続性を生み出すことに照準が向けられていました。

このような色の流れを生み出せた理由は

画面の中の分子のように細かく、

まったく形をもたない色の斑点です。

色が小さく分割されていることによって

色彩の度重なる反復が可能となり

これが光と大気の全体的な表現へと結びついていきます。

点描技法により

モネが形とそのコントラストとを放棄したことで

肉眼ではほとんど区別できない個々の色の信号が、

現れつつあるもの、瞬間的なものという

性質をモチーフに与えています。

セザンヌの場合は鑑賞者自身の目をも

視覚のプロセスに引き渡します。

それでも、比較的はっきりと

その諸々の要素は見え続けます。

それらの要素が生み出す

はっきりと目に見える効果は、

要素自身を覆い尽くして見えなくすることはなく

連続する画像の面の中に

姿を消して見えなくなってしまうこともありません。

セザンヌは、その色の塗り方によって

形を決定しています。

それは色彩構造の単純なつながりです。

セザンヌは色と形に別々に取り組んではおらず、

色を形として把握しています。

形は、色を塗る方法と

色彩のエネルギーから生じる境界です。

色彩と面とがひとつになった結果として、

形には図式的で暫定的なものが備わっているのです。

セザンヌの絵は現実と似たものを一切つくり出そうとしていません。

コピーをつくろうとはしていないわけではないのです。

人為的な構成である色斑と、

現実の事物とは

互いにまったく似ていないものになります。

このことに心を動かされ

セザンヌは、事物の表面の代わりとなる

画像上の等価物など求めようとしなくなりました。

「自然は表面にはない」

あるいは、

「自然はいつも同じだけれども、その目に見える現象には同じままで残っているものは何もない」ということです。

意味から解放されたタッチを

土台あるいは礎石とし、

その基盤の上に絵画を構築するという

セザンヌは、歴史上、第一級の画家となりました。

セザンヌの描き方は自然模倣の美学を失墜させ、

古い理念を塗り替える新たな表現となったのです。

まとめ

ただ描くだけではなく表現の追求を行い続けた画家です。

ぱっと見では分からない色やタッチも意味のあるものです。

デフォルメに必要な考え方はとても参考になると思います。

皆さんも自分の作品を描き始める前にどんな表現で描くかじっくり考えてみるとそれも楽しいと思います。

参考文献

書籍

深澤孝哉.『セザンヌから学ぶ絵画テクニック』.株式会社グラフィック社,1994年,127p

木島俊介,工藤弘二.『セザンヌ-近代絵画の父になるまで』.公益財団法人ポーラ美術振興財団 ポーラ美術館,2015年,166p

ゴットフリート・ベーム.訳者 岩城見一+實渊洋次.『ポール・セザンヌ《サント・ヴィクワトール山》』.株式会社三元社,2007年,214p